Nell’ambito del festival internazionale “Orto In Arte”, abbiamo incontrato il professore Sergio Bonanzinga, che insegna Etnomusicologia e Antropologia della musica nell’Università di Palermo e ha intensamente contribuito alla conoscenza delle tradizioni musicali siciliane, approfondendone i valori storici e simbolici nel più ampio quadro della cultura popolare isolana.Un contributo prezioso in vista di quest’evento che dal 26 maggio al 2 giugno si svolgerà presso gli spazi dell’Orto Botanico di Palermo. Il Festival è progettato e diretto da Margarida Tavares e organizzato da “Rinascita 18” società benefit, in collaborazione con Il SiMuA, Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Palermo.

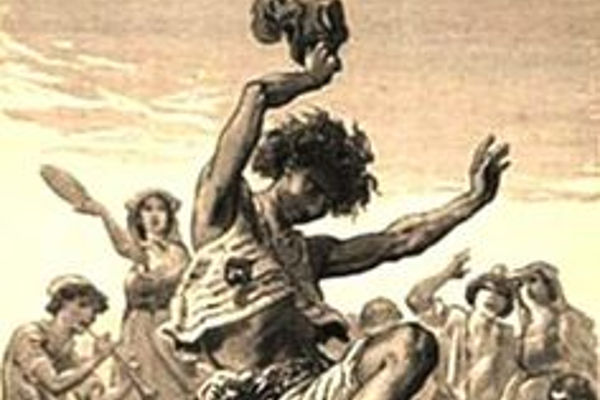

Lunedì 28 maggio alle 18.30 è in programma lo spettacolo Storie di tarantismo in Sicilia: dai testi alla scena. Si tratta di una “narrazione coreutico-musicale” ideata da Sergio Bonanzinga, nella doppia veste di studioso – terrà infatti alle 17.00 la conferenza “Tradizioni musicali e pratiche di guarigione” – e appassionato chitarrista.

Abbiamo incontrato il professore Bonanzinga, che insegna Etnomusicologia e Antropologia della musica nell’Università di Palermo e ha intensamente contribuito alla conoscenza delle tradizioni musicali siciliane, approfondendone i valori storici e simbolici nel più ampio quadro della cultura popolare isolana.

Professore, cosa si intende per tarantismo?

Il tarantismo era un rito officiato da cantori-suonatori specializzati nel guarire i “morsi delle tarantole”. Questa singolare sindrome colpiva soprattutto i contadini durante il periodo della mietitura, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Il fenomeno ha avuto il suo epicentro nella Puglia salentina, dove fu studiato da Ernesto De Martino e dalla sua équipe nel 1959. Il tarantismo è stato però presente, se pure con minore intensità, in tutta l’Italia meridionale, in alcune regioni della Spagna mediterranea e anche in Sicilia, dove però non affiorano collegamenti a forme devozionali cristiano-cattoliche, come è invece accaduto nel Salento con l’associazione al culto di san Paolo.

La sua ricerca etnomusicologica si è quindi concentrata sul tarantismo in Sicilia, aspetto forse poco noto al grande pubblico ma estremamente interessante, specie per chi oggi si occupa di musica popolare in Sicilia.

Sì, dopo le grandi sbornie delle “Notti delle Tarante” salentine, in effetti il tema è stato rilanciato a livello mediatico, tanto da divenire un prestigioso brand per l’intero movimento artistico – e turistico – della Puglia, innescando una sorta di “febbre” imitativa un po’ in tutto il Meridione. Questo neo-tarantismo ha avuto comunque il merito di riportare l’attenzione anche sugli aspetti più specificamente scientifici, sia attraverso nuove indagini “di campo” sia mediante la riscoperta di molte fonti storiche poco note. È questo il caso del tarantismo siciliano, che conosciamo solo attraverso descrizioni, testi poetici e melodie disseminate lungo un arco temporale che va dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento. Gli ultimi e ormai sporadici casi, testimoniati tra il 1894 e il 1896 dai folkloristi Giuseppe Pitrè e Salvatore Raccuglia, presentano tratti analoghi a quelli rilevati nel Salento fino agli anni Sessanta del secolo scorso. Attraverso i suoni si “diagnosticava” il tipo di tarantola responsabile del morso: se il paziente guariva mentre veniva cullato al canto della ninnananna si trattava di taràntula nacalora, se si scatenava invece in una danza frenetica e liberatoria era taràntula bballirina. L’eco del tarantismo affiora tuttavia anche nei canti e nelle musiche trascritte su pentagramma nei primi del Novecento dal musicista-etnografo Alberto Favara e audioregistrate, a partire dal 1950, nell’ambito della ricerca etnomusicologica moderna. Tutto questo materiale è stato da me individuato e analizzato in un saggio che è stato pubblicato in due versioni su riviste specializzate (Lares e AM).

Il concerto è stato concepito in modo articolato. Una vera e propria narrazione coreutico-musicale.

Questo spettacolo si può considerare il “riflesso scenico” del saggio che ho scritto e presenta una sintesi della documentazione raccordabile al tarantismo siciliano, riproposta anche attraverso azioni mimiche e illustrata da una voce narrante che chiarisce la tipologia e il valore delle fonti utilizzate. L’esecuzione è affidata a una compagnia comprendente ricercatori, musici, cantori e danzatori appositamente raggruppati per questa circostanza: Sergio Bonanzinga (coordinamento, chitarra), Francesca Chimento (voce narrante), Gioacchino Comparetto (flauto barocco, friscalettu), Barbara Crescimanno (danza, tamburello), Giuseppe Giordano (canto, chitarra), Maria Alba Mangione (danza), Silvio Natoli (viola da gamba, chitarra a cinque cori, colascione), Giuseppe Paradiso (danza), Michele Piccione (chitarra battente, zampogna, tamburello, marranzano), Matilde Politi (canto, chitarra) e Raffaele Pullara (violino, mandolino).

Sarà un excursus storico che tocca varie tipologie musicali, dalla tarantella alla canzone: vuole indicarci qualche particolare esecuzione?

L’arco cronologico entro cui sono racchiuse queste tesimonianze è piuttosto ampio e le tipologie musicali rispecchiano il periodo a cui si riferiscono: si va da un’ottava seicentesca che riecheggia lo stile melodico delle villanelle napoletane a tarantelle di tipo più “arcaico”, ricavate da fonti di epoca barocca, fondate sulla giustapposizione di formule melodico-ritmiche variamente iterate, per arrivare alle tipiche tarantelle di stilizzazione semiculta a “struttura chiusa” e a canzoni che presentano strutture tonali di gusto moderno e riecheggiano il tema del tarantismo: ne sono esempi le varianti del canto Mi pìzzica mi mùzzica, trascritto da Alberto Favara a inizio Novecento in diverse varianti rilevate fra Trapani e Palermo, o il canto La mia taràntula mi muzzica lu pedi, audioregistrato a Patti Marina nel 1978 da Otello Profazio. È inoltre particolarmente significativo che ancora fino a tempi recenti sia stato possibile documentare forme di tarantella “modulare-arcaica” nel repertorio dei barbieri, che anche in Sicilia furono i principali protagonisti delle terapie musicali impiegate per curare il “morso” della tarantola.

Ci sono elementi musicali identitari nella musica popolare siciliana, che la rendono peculiare rispetto alla musica popolare del Sud?

La musica, non diversamente da altri sistemi simbolici, a partire dalla lingua per arrivare alla dimensione mitico-rituale o all’alimentazione, ha sempre contribuito a innescare dinamiche identitarie a livello sia comunitario sia individuale. La Sicilia è un caso particolare di “stratificazione culturale cumulativa”, diceva il mio maestro Antonino Buttita, quindi si tratta di una “identità” che tende a includere, in cui troviamo elementi riconducibili alle tante culture che hanno condiviso croci e delizie della nostra terra. Per questo la musica tradizionale siciliana è tanto variegata: nel contempo arcaica e moderna, con tracce di modi ellenici e maquam islamici, ma anche con polifonie complesse legate alle pratiche devozionali liturgiche e paraliturgiche, o ancora “arie e canzonette” riconducibili alla produzione urbana “da salotto” diffusa fra i secoli XVIII e XIX.

Come l’etnomusicologia oggi può contribuire alla crescita di nuove generazioni di musicisti e autori che compongono in dialetto siciliano, che a volte sembrano cadere nel facile stereotipo folkloristico?

Il nostro compito di studiosi è anzitutto quello di documentare nella maniera più estesa e completa possibile le pratiche musicali che si presentano in continuità con quelle agite dalle precedenti generazioni. Non perché ci sia un feticismo della memoria, ma perché la “lunga durata” costituisce di per sé un valore indiscutibile. Poi vi è naturalmente la necessità di conservare, studiare e rendere per quanto possibile fruibili i materiali d’archivio, che ormai costituiscono un patrimonio documentario inestimabile. Cerchiamo inoltre di impegnarci in iniziative che coinvolgano direttamente suonatori e cantori di tradizione attraverso concerti, seminari e laboratori. Devo dire che i giovani del Terzo Millennio stanno cercando le proprie vie, a volte in continuità coi saperi dei padri, a volte alimentando di nuova linfa i fili della memoria, quasi sempre nella piena consapevolezza del loro fare e senza quelle cadute di gusto e quei manierismi banali che caratterizzavano le esibizioni folkloristiche del passato (e in qualche deleterio caso ancora tenacemente persistenti). Le tradizioni, in quanto processi storici, si evolvono, mutano, spesso indirizzandosi verso territori inaspettati. Noi cerchiamo di cogliere anche questi fermenti, comprenderli, a volte anche mettendoci la faccia. In fine dei conti non è poi così scontato per un accademico imbracciare una chitarra e raccontare un proprio studio da un palco, come ho deciso di fare con queste Storie di tarantismo in Sicilia.