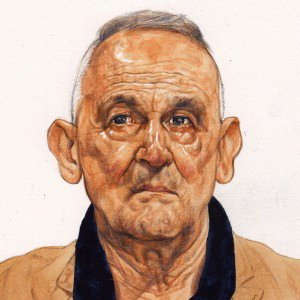

“Il mio cuore come la porta girevole di un albergo a ore”. Profugo fiumano e figlio di un legionario, una vita a Roma , ora abitava in una semibaracca vicino Piazza del Popolo. Fece di uno stile anti lirico la sua firma, e al di fuori della poetica visse una vita senz’altro unica.Valentino Zeichen, autore teatrale, irregolare della letteratura, figura emblematica di anticonformista controcorrente, definiva se stesso un “nullatenente conservatore” . L’ultima carognata del sistema contro di lui fu escludere il suo ultimo romanzo “La sumera” pubblicato da Fazi dai dodici finalisti del Premio Strega ad aprile scorso. Ad aprile scorso aveva ottenuto la pensione prevista dalla legge Bacchelli per cittadini illustri in difficoltà economiche, grazie alla mobilitazione di amici e intellettuali. Alberto Moravia aveva definito la sua “un’eco di Marziale nella Roma contemporanea”

Il poeta Valentino Zeichen è morto a Roma per un infarto. Aveva 78 anni. Si stava riprendendo da un ictus che lo aveva colpito nei mesi scorsi. Considerato uno dei più importanti nel panorama italiano. Ad aprile, dopo essere stato colpito da un ictus, era stato al centro di una mobilitazione di amici, intellettuali e politici che chiedevano che gli fosse attribuita la pensione prevista dalla legge Bacchelli per cittadini illustri in difficoltà economiche. Nonostante Zeichen non lo volesse, a maggio era arrivato il benestare dal consiglio dei ministri per il vitalizio. Zeichen fino alla malattia aveva continuato a vivere nella sua casa-baracca di Borghetto Flaminio in riva al Tevere.

Ora anche il presidente del consiglio Matteo Renzi lo ha voluto ricordare: “Con la scomparsa di Valentino Zeichen si spegne una delle voci più acute e nitide della poesia italiana. Un uomo mite, protagonista fuori dagli schemi della scena culturale, sempre un passo indietro e sempre un passo oltre, ci mancherà molto”.

Arriva alla poesia attraverso l’amore per il teatro.

Il suo primo libro di versi, pubblicato nel 1974, si intitola Area di rigore. Il suo ultimo romanzo, un affresco in prosa della Capitale, si intitola La sumera.

Fino all’ultimo il libro era tra i favoriti per la partecipazione al Premio Strega. “Non avrei mai immaginato una cosa simile nella mia vita”, aveva spiegato Zeichen in una intervista quando aveva saputo di essere tra i candidati alle finali.

Poi, inaspettata, era arrivata invece l’esclusione dalla competizione letteraria e pochi giorni dopo un ictus aveva portato Zeichen in ospedale.

L’editore del romanzo, Elido Fazi aveva criticato il Premio Strega chiedendone addirittura l’abolizione: “Bisognerebbe chiedere perché un grande poeta come Valentino, con un bel libro come La Sumera sia stato escluso anche dai 12” finalisti.

“Il mio cuore è sempre stato / come la porta girevole / d’un albergo a ore / Dove si poteva entrare / e pernottare a piacere; / riuscire in incognito / e senza rimpianti”, scriveva Zeichen in una delle sue tante poesie.

Influenzato da autori surrealisti come André Breton e Jacques Prévert, Alberto Moravia aveva definito la poesia di Zeichen “un’eco di Marziale nella Roma contemporanea”.

La prima notizia da dare su Valentino Zeichen, è che siamo di fronte a un nom de plume.

La prima notizia da dare su Valentino Zeichen, è che siamo di fronte a un nom de plume.

E quello vero?

Praticamente nessuno.

La seconda è invece che, qualche anno fa, egli si autoelesse giudice unico della giuria di un premio letterario intitolato appunto al suo pseudonimo.

Un megalomane?

Macché.

La verità è che unico, in effetti, Zeichen lo fu in tutti i sensi.

Nato a Fiume in data incerta (1938?), dopo la guerra finì con la famiglia in un campo profughi accanto a Trieste. Alla misera vita da sfollato (quella che conducono tanti siriani), si aggiunse la morte della madre e il trasferimento a Roma, dove il padre, ex legionario dell’impresa dannunziana, divenne giardiniere del Comune e si risposò.

Quanto al suo irrequieto figlio adolescente, lo spedirono in una casa di correzione a Firenze.

Zeichen vi rimase tre anni, studiando da perito chimico e imparando come sopravvivere a un mondo ostile. Non per niente, in un’intervista a Antonio Gnoli su Repubblica, ricordava: “Vestivamo da galeotti: con la divisa a righe. I capelli tagliati quasi a zero. La domenica, a messa, i fedeli ci guardavano come fossimo criminali”.

E proprio come nei film di ambiente carcerario, la salvezza arrivò dai libri. Salgari, Cechov, Balzac e poeti surrealisti. “Ma i suoi non la venivano a trovare?”, incalza Gnoli, e lui: “Mai. Papà aveva altre priorità: i tuffi, il ballo e le scarpe. Aveva una venerazione per le scarpe, soprattutto bicolori. Un sentimento, forse l’unico, che mi ha trasmesso”.

Fuoco, fuochino… Inizia a prendere forma il nostro Zeichen.

Grazie a una simile biografia (vicina a quella del regista François Truffaut), autore e personaggio si sovrappongono. Con la sua tipica andatura militar-svagata, protetto dalla corazza anagrafica dell’alter ego, l’incongruo hidalgo riesce a intrecciare le origini austro-ungariche alla romanità imperiale. I sandali ascetici, la “casa-baracca” nei pressi di piazza del Popolo (autentico ossimoro sociologico), lo sdegnoso, “spagnolesco” rifiuto di qualsiasi lavoro, i violenti attacchi alla civiltà dei consumi, hanno fatto il resto (pressoché leggendarie le sue campagne contro la musica e contro i detersivi).

Ma tutto ciò sarebbe stato solo pittoresco, senza una scrittura inconfondibile.

Dopo l’esordio nel 1969 sulla prestigiosa rivista “Nuova Corrente”, la sua prima raccolta in versi fu Area di rigore, del 1974, seguita da una lunga serie di testi poetici raccolti in Ricreazione (1979), Pagine di gloria (1983), Museo interiore (1987), Gibilterra (1991), Metafisica tascabile (1997) e Ogni cosa a ogni cosa ha detto addio (2000). È del 2014 l’Oscar Mondadori Poesie 1963-2014, con introduzione di Giulio Ferroni. Diverse le sue incursioni nel teatro, anche come attore, con la commedia Apocalisse nell’arte (2000), una serie di radiodrammi dal titolo Matrigna e infine Aforismi d’autunno (2010). Due i romanzi: Tana per tutti (1983) e il recente La sumera (Fazi, 2015).

Non è eccessivo dire che su tutta la sua opera regna il tema, barocco per eccellenza, del Tempo distruttore, del memento mori:

Nel frattempo si annida la polvere sul nodo scorsoio della cravatta

D’altronde, sia chiaro, questa poesia riflette il proverbiale dandysmo dell’autore, dandysmo che, politicamente, si traduceva nella paradossale, provocatoria e indifendibile posizione di nullatenente conservatore. Quanto allo stile, la sua vera arma, il primo tratto a colpire è lo spiccato carattere argomentativo, il quale, nella stagione della Neoavanguardia, lo rese, ancora una volta, un caso unico all’interno del panorama italiano.

Mentre infuriava il dibattito sul significante, Zeichen continuava, imperterrito e sdegnoso, a tessere le sue ragnatele verbali.

Che parli del big bang o di un amore, che evochi un amico o parli di guerra, egli imbastisce sempre un complicato congegno dimostrativo, un piccola macchina logica tramite cui esibire acquisizioni di tipo cognitivo. In alternativa, ecco esplodere veri flash visivi, come quando, ad esempio, definisce il treno “una chiusura lampo che fila sui binari”.

Il costante uso dell’ironia, il rifiuto di una versificazione formalizzata e la quasi totale assenza di giochi fonici (rara, in tal senso, la rima), giungono infine a produrre quello straniato effetto anti-lirico che resta certo la sigla più personale di questa personalissima poetica.

Inutile cercare nei suoi testi l’effusione di un sentimento (oltre a quello, si è visto, delle scarpe bicolori).

L’arte di questo scrittore preferisce delegare agli oggetti la traccia del soggetto.

E’ una lezione che viene da lontano, dal Partito preso delle cose di Francis Ponge, ma prima ancora dai concettisti del Seicento, come l’amato Ciro di Pers, un poeta in cui Zeichen, orologiaio della parola, ritrovava il maestro del Tempus fugit.

fonte la repubblica

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.