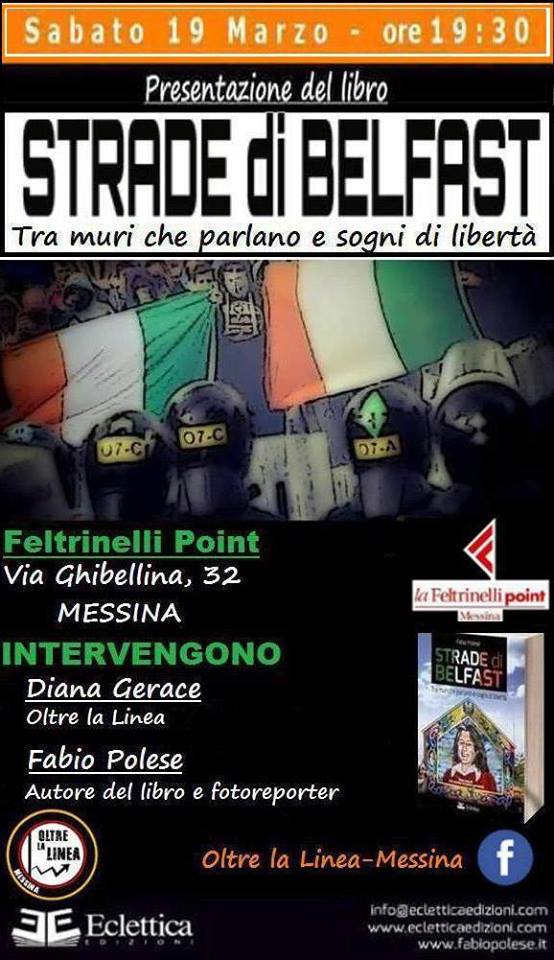

In “Strade di Belfast” Fabio Polese, attraverso parole ed immagini, ci racconta la situazione attuale di una terra martoriata in cui ancora, nonostante l’Irish Republican Army (IRA) abbia deposto le armi ed il Sinn Fein nel 2007 abbia dato vita al primo governo di coalizione fra repubblicani ed unionisti, ancora alti sono i muri che dividono le due comunità e la riconciliazione appare ancora molto lontana.

Ne parleremo assieme all’autore sabato 19 marzo, ore 19:30 presso La Feltrinelli Point di Messina (Venerdì il libro sarà presentato a Catania alla Durden di via S. Gaetano, 22).

Tra muri che parlano e sogni di libertà) l’autore, prova a raccontare senza filtri la situazione attuale di una Belfast ancora ribelle

Fabio Polese, originario di Perugia, il giornalista e fotoreporter freelance oltre all’Irlanda del Nord, ha realizzato diversi e interessanti reportage in Libano, Kosovo, Birmania, Thailandia, Cambogia e Vietnam.

Il fotoreporter Polese racconta i giorni infuocati di luglio, quando le parate orangiste provocano la rabbia dei repubblicani ed è arricchito da straordinarie foto che parlano della vita quotidiana, degli scontri più accesi e degli immancabili murales identitari delle roccaforti dei nazionalisti irlandesi. Ma non solo. Nel libro, di estrema attualità, ci sono numerose testimonianze ed interviste ad ex militanti dell’IRA.

«Perché, se è vero che la situazione si è tranquillizzata – scrive il giornalista – in questa terra martoriata da decenni di guerra, il passato è difficile da dimenticare e la voglia di libertà è ancora incisa nel cuore di ogni repubblicano irlandese».

Sono passati più di 17 anni dal Good Friday Agreement, gli accordi di pace firmati nell’aprile del 1998 dal governo britannico ed irlandese e 10 da quando l’Irish Republican Army (IRA) ha annunciato l’inizio della distruzione degli armamenti.

Ma davvero l’IRA non esiste più?

Nel libro appena uscito, Strade di Belfast. Tra muri che parlano e sogni di libertà (Eclettica Edizioni) l’autore, prova a raccontare senza filtri la situazione attuale di una Belfast ancora ribelle.

Per ordinare il libro: info@ecletticaedizioni.com

Per presentarlo nella tua città: info@fabiopolese.it

Per saperne di più sulla questione irlandese su Scomunbicando.it puoi anche leggere:

L’IRA E LA THATCHER – LA SUA MORTE .. PER ANTICIPARE UN ANNIVERSARIO

BOBBY SANDS – A 30 ANNI DALLA MORTE

LIBRI & TERRORISMO – COME RACCONTARLO SU UNO SCHERMO…

e noi ripubblichiamo questi

LIBRI & ANNIVERSARI – IL DIARIO DI BOBBY SANDS

Se non si fosse lasciato morire di fame nei “blocchi H” del famigerato carcere nordirlandese di Long Kesh, oggi Bobby avrebbe 59 anni.

Era nato il 9 marzo del 1954 ad Abbots Cross, un quartiere periferico di Belfast, ed era poi cresciuto a Rathcoole, sobborgo a maggioranza protestante dal quale la famiglia Sands dovette andarsene a causa delle intimidazioni.

Se fosse sopravvissuto alla galera britannica -scrive Giorgio Ballario – forse oggi sarebbe al fianco di tanti compagni dell’Ira, che hanno abbandonato le armi per promuovere il processo di pace nell’Ulster. O magari starebbe con quelle frange che ancora lottano contro l’occupazione inglese, nessuno può saperlo con certezza.

Di sicuro c’è che se il cuore di Bobby Sands ha cessato di battere il tragico 5 maggio del 1981, quando lui aveva appena 27 anni, il suo spirito non è morto. Perché, come lui stesso scriveva, «Non c’è nulla nell’intero arsenale militare inglese che riesca ad annientare la resistenza di un prigioniero politico repubblicano che non vuol cedere: non possono e non potranno mai uccidere il nostro spirito».

LIBRI – Il diario di Bobby Sands

Articolo riprodotto inegralmete da http://irlandadelnord.ilreporter.com/il-diario-di-bobby-sands/

”Bobby Sands è un simbolo per la sua gente.

Per questo non morirà mai”. Silvia Calamati, la più grande giornalista italiana esperta della questione nord-irlandese, parla al telefono da Belfast.

E’ appena tornata dal cimitero di Milltown dove, durante una breve cerimonia, ha visto posare sulla tomba dell’Allodola d’Irlanda alcune corone di fiori per ricordare il 29° anniversario della sua tragica scomparsa (5 maggio 1981).

Nel cielo grigio carico di pioggia si sono alzate poi le note dell’inno nazionale irlandese.

Calamati mi racconta della sua ultima pubblicazione: Il diario di Bobby Sands Storia di un ragazzo irlandese, prima edito da Castelvecchi oggi sui tipi de LaFeltrinelli.it

Il libro è un adattamento per le giovani generazioni della biografia di Bobby Sands, Nothing But an Unfinished Song, pubblicato nel 2006 per il 25° anniversario della sua morte.

Scritto dal giornalista di Belfast Denis O’ Hearn, in collaborazione con Laurence McKeown, ex compagno di prigionia di Bobby ed egli stesso uno degli hunger striker del 1981 (70 giorni di digiuno), è stato tradotto in italiano da Silvia Calamati.

Si tratta di un’opera in cui leggere la vita di un ragazzo che, a soli 27 anni, decise di dare la vita per i suoi ideali. “E capirne – mi dice Calamati – il messaggio. Un messaggio che non ha tempo perché è sempre attuale. Il mio obiettivo, attraverso queste pagine, è esprimere i valori che Sands ha saputo trasmettere: nelle condizioni terribili e disumane della prigionia sì è battuto sempre per l’amicizia, la solidarietà, l’amore per la sua comunità, la giustizia e la libertà del suo paese.

Era un giovane che amava tanto la vita. Gli piaceva moltissimo giocare a calcio, andare a pesca, correre sulla collina di Belfast e osservare l’allodola, l’uccello che più di tutti secondo lui incarnava il simbolo della libertà.

E, una volta rinchiuso in carcere, suonare la chitarra, scrivere canzoni per i suoi compagni di prigionia, per sollevare il loro morale nell’inferno di Long Kesh. E non avendo cosa più grande da dare per la causa in cui credeva decise di lasciarsi morire di fame, per gridare al mondo il suo desiderio di libertà e di giustizia per sé e la propria gente” .

Sands, tuttavia, non è stato un caso isolato, ma la punta di un iceberg. Assieme a lui, per anni, centinaia giovani detenuti condussero le durissime lotte carcerarie culminate negli scioperi della fame del 1980 e 1981. E lui fu il primo dei dieci giovani repubblicani irlandesi che rifiutarono il cibo fino alla morte, tra il maggio e l’agosto 1981 .

Calamati ha accompagnato la versione italiana del libro con preziosi dettagli sulla biografia dei dieci ragazzi. In queste pagine hanno finalmente un volto, un nome, una storia. Fotografie in bianco e nero di vite spezzate, affiancate dalle oltre cinquanta foto della parte iconografica sempre a cura della reporter italiana.

Assieme al testo – mi spiega l’autrice – queste immagini fanno capire le condizioni disumane in cui vissero per anni Sands e i suoi compagni: giovani carni da macello, nelle mani spietate di aguzzini che quotidianamente non risparmiarono loro torture fisiche e morali ”.

Oltre a queste foto vi sono quelle a colori che Calamati è riuscita a scattare a Long Kesh nel 2006, visitando le cages e il Blocco H 4, teatro di brutalità e sevizie. Quello stesso carcere che le autorità britanniche hanno deciso di smantellare per farne uno stadio internazionale, con 38.500 posti.

“Mi auguro che ciò non accada mai. Sarebbe come abbattere il campo di concentramento di Auschwitz o di Dachau. Se tuttavia questo dovesse succedere, spero che le mie fotografie servano come documento storico ”.

E aggiunge: “E’ giusto cercare di costruire un futuro di pace, dopo più di trent’anni di conflitto e oltre 3.700 morti. Ma la pace deve essere accompagnata dalla giustizia. Tutto questo non è possibile se si negano la storia e le responsabilità di ciò che è stato commesso in Irlanda del Nord”.

Perché ciò non accada e la memoria sia preservata, Calamati firma un altro libro da consegnare come messaggio alle generazioni future.

Come quelle cui appartiene la bimba dai capelli rossi e dalle lentiggini che con la foto di Bobby Sands in mano appare in copertina.

”Sands e i suoi compagni sono ancora vivi tra la gente della comunità nazionalista dell’Irlanda del Nord. Il tempo del dolore è diverso da quello cronologico: a Belfast si parla di loro e di ciò che hanno rappresentato come se tutto fosse accaduto ieri”.

E quella stessa gente, giovani e giovanissimi compresi, che, ancora oggi, nei pub ascolta le ballate scritte da Sands durante gli anni della prigionia, come Back Home in Derry oMcIlhatton. Le vergava con refill di biro, sulla carta igienica o su pezzetti di carta di sigaretta. Poi, insieme ai suoi pensieri e a suoi articoli, le faceva uscire di nascosto dal carcere. Si firmava con lo pseudonimo di Marcella, il nome della sorella. Lo stesso nome cui è dedicato il libro.

Quattro di queste ballate si trovano nel volume di Calamati, accompagnate da altre tre, altrettanto famose: The H-Block Song, The Ballad Joe of McDonnell e Song for Marcellascritta dal suo compagno di prigionia Bik McFarlane.

“Queste canzoni fanno da cornice all’ultima pagina del diario di Sands, che volle scrivere in gaelico. Durante la detenzione Sands studiò con passione e insegnò ai suoi compagni la sua antica lingua – mi spiega l’autrice -. Era un modo per ribadire la propria origine, la propria identità, la propria cultura. Un modo per essere libero ”.

Ma l’esempio di Bobby va al di là dei confini, vive anche nel ricordo di migliaia di giovani che in quel lontano 1981 si affacciavano al mondo della politica, in un’Italia ancora dilaniata dal terrorismo e dalla violenza degli opposti estremismi, dalle stragi di Stato e dalla lotta di classe. Nel clima avvelenato della strategia della tensione, del “tutti contro tutti”, della guerra civile permanente, l’esempio di quel giovane irlandese che si lasciava morire per svelare al mondo il volto brutale dell’imperialismo in tailleur e cappellino della signora Thatcher, sembrava una boccata d’aria pulita.

«Prati e scogliere dell’Irlanda lassù a Nord, gente come roccia di Belfast, e la croce d’oro di una fede che vivrà, cornamuse e mitra son per Sands», cantava la Compagnia dell’Anello. E nelle sezioni missine e nei circoli della destra radicale, all’epoca non troppo diverse dai “covi” repubblicani di Belfast circondati da filo spinato e telecamere a circuito chiuso, molti accostavano il nome di Bobby a quello dei caduti “neri” nei tristi Anni Settanta. Non che si volesse dare la patente di “fascista” a chi non lo era, ma in qualche modo il microcosmo degli “esuli in patria”, per usare una felice espressione di Marco Tarchi, si riconosceva pienamente nella lotta dei repubblicani irlandesi: cattolici, socialisti, nazionalisti e tradizionalisti.

Ci fu persino chi, nel periodo confuso e caotico dello “spontaneismo armato”, provò ad avvicinare l’Ira per offrire collaborazione militare e logistica. Collaborazione cortesemente respinta al mittente, anche perché la principale organizzazione guerrigliera d’Europa non aveva certo bisogno dell’aiuto di pochi cani sciolti in latitanza, visto che poteva contare sull’appoggio di un intero popolo e sui finanziamenti della potente comunità irlandese degli Usa.

Bobby Sands se ne andò in una lurida cella del carcere di Maze-Long Kesh, dopo 66 giorni di sciopero della fame. Uno sciopero serio, non alla Pannella. Dopo di lui si spensero nell’ordine Francis Hughes, Ray McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee e Mickey Devine. Tutti prigionieri politici, arrestati in quanto membri dell’Ira o dell’Inla (Irish National Liberation Army). Era stato proprio Bobby, nominato officer commanding (ufficiale comandante) dei detenuti di Maze, a decidere questa strategia: lui cominciò a rifiutare il cibo il 1° marzo e gli altri prigionieri avrebbero dovuto unirsi allo sciopero ad intervalli regolari, allo scopo di aumentare l’impatto “pubblicitario” dell’iniziativa. Infatti i dieci detenuti politici morirono nell’arco di molti mesi: l’ultimo, Mickey Devine, il 20 agosto del 1981.

Malgrado l’ondata di sdegno internazionale contro Londra, il governo britannico non cedette e lasciò morire i dieci prigionieri repubblicani, che chiedevano solo un trattamento carcerario migliore, il riconoscimento dello status di detenuto politico, la possibilità di indossare abiti civili e non l’uniforme da galeotto e di scrivere e studiare la lingua gaelica. Ma come spesso accade, anche un granello di sabbia alla lunga può inceppare l’ingranaggio. E ora si può tranquillamente affermare che il sacrificio di Bobby Sands e dei suoi compagni non è stato inutile, perché da allora il mondo ha guardato con occhi diversi alla “questione irlandese” e lo stesso governo britannico ha dovuto modificare la propria strategia. Persino all’interno dell’Ira quegli episodi hanno prodotto una nuova concezione politica, dando fiato all’ala più disposta alla trattativa.

Come molti altri nordirlandesi, la palestra politica di Bobby Sands era stata la strada. Abbandonati gli studi, diventa un apprendista capo cantiere, finché non è obbligato a lasciare il lavoro, sempre per le pressioni dei lealisti. A diciott’anni aderisce all’Ira, viene arrestato e rimane in carcere senza processo fino al 1976. Quando esce si trasferisce nei quartieri occidentali di Belfast e diventa attivista della comunità cattolica e repubblicana. Nel ’77 viene di nuovo arrestato e anche se le accuse più gravi vengono lasciate cadere è condannato a 14 anni di prigione per detenzione d’armi: nell’auto su cui viaggiava con altri quattro amici era stata infatti trovata una pistola.

Sconta la pena nel carcere di Long Kesh, chiamato anche Maze, e insieme con gli altri detenuti repubblicani dà vita a una lunga serie di battaglie per ottenere un trattamento migliore. Sono gli anni della “blanket protest” (indossano solo una coperta perché si rifiutano di mettere l’uniforme da carcerato), della “dirty protest” (tutti i bisogni fisiologici vengono espletati in cella) e dei primi scioperi della fame. In questo periodo Bobby s’improvvisa poeta e giornalista, scrive di nascosto su rotoli di carta igienica e con curiosi stratagemmi riesce a far uscire i suoi articoli dalla prigione, rivelando al mondo intero le vergognose condizioni di vita a Maze.

I suoi scritti verranno raccolti nel volume “Un giorno della mia vita”, pubblicato in Italia da Feltrinelli, nel quale denuncia gli abusi cui sono sottoposte le persone arrestate sulla base dello Special Powers Act, che di fatto sospende i diritti civili: «In questi centri di polizia staliniana i sospettati potevano aspettarsi torture psicologiche come la roulette russa, pestaggi condotti al buio, minacce verso i propri familiari e uso di droghe. Più comune era la tortura fisica, come costanti percosse subire calci e pugni senza tregua».

Nel marzo dell’81 i detenuti cattolici cominciano il secondo sciopero della fame. Per salvare Bobby il Sinn Fein (l’ala politica dell’Ira) riesce a farlo eleggere al Parlamento di Westminster, ma il governo di Londra si rifiuta di scarcerarlo, sancendone di fatto la condanna a morte. Al suo funerale partecipano 100 mila persone e per la Gran Bretagna a livello d’immagine è un’enorme sconfitta: l’Ira fa incetta di nuovi volontari, dagli Stati Uniti affluiscono milioni di sterline raccolti nelle comunità irlandesi d’oltreoceano e in Irlanda anche i nazionalisti più tiepidi e moderati si schierano con le posizioni dell’Ira. A New York i portuali bloccano per 24 ore le navi britanniche, a Milano in 5 mila bruciano in piazza l’Union Jack, a Gand gli studenti irrompono nel consolato britannico e a Parigi in migliaia sfilano dietro l’immagine di Sands. La città francese di Le Mans gli dedica una via, così come Teheran, dove via Winston Churchill viene ribattezzata Bobby Sands. Aveva ragione Bobby: nessuna arma può uccidere lo spirito di un combattente irlandese.

5 maggio 1981, 32 anni fa fra pochi giorni, Bobby Sands aveva 27 anni, morì dopo 66 giorni di sciopero della fame e 5 richieste mai accettate. Altri 9 giovani repubblicani morirono dopo di lui. Ricordiamo Bobby Sands, e la sua carnefice, con alcune sue citazioni e alcune magniloquenti fotografie d’epoca.

“Everyone, Republican or otherwise, has their own particular part to play. No part is too great or too small; no one is too old or too young to do something.”

“Our revenge will be the laughter of our children.”

“They won’t break me because the desire for freedom, and the freedom of the Irish people, is in my heart. The day will dawn when all the people of Ireland will have the desire for freedom to show. It is then that we will see the rising of the moon.”

“They have nothing in their whole imperial arsenal that can break the spirit of one Irishman who doesn’t want to be broken.”

foto e frasi tratte da http://loscrignodellapoliteia.wordpress.com

LA QUESTIONE IRLANDESE AL CINEMA – “JIMMY’S HALL” & “’71”

Molti registi si sono pertanto cimentati con la questione nordirlandese e tutti questi tentativi, alcuni più fortunati di altri, hanno comunque contribuito in qualche modo ad illustrare i vari aspetti del conflitto, anche i meno noti, ma soprattutto a rimarcarne l’incidenza sulle storie di vita vissuta non solo dagli abitanti delle estates di Belfast, Derry, Portadown o delle campagne del South Armagh, ma anche dai soldati britannici di stanza in Ulster.

Quest’articolo riporta le recensioni di alcuni di questi films, con l’intenzione di favorirne la visione per far meglio comprendere le dinamiche di fondo del conflitto, viste attraverso una prospettiva diversa: l’occhio della cinepresa.

Jimmy’s Hall

Nel 1921, un’Irlanda sull’orlo della guerra civile, Jimmy Gralton aveva costruito nel suo paese di campagna un locale dove si poteva danzare, fare pugilato, imparare il disegno e partecipare ad altre attività culturali.

Tacciato di comunismo era stato costretto a lasciare la propria terra per raggiungere gli Stati Uniti.

Dieci anni dopo Jimmy vi fa ritorno e sono i giovani a spingerlo a riaprire il locale.

Gralton è inizialmente indeciso ma ben presto cede alle richieste. Chi gli era stato ostile in passato torna a contrastarlo.

Ken Loach torna nell’Irlanda che aveva messo al centro del suo cinema ne Il vento che accarezza l’erba e lo fa in modo apparentemente inusuale.

Perché al centro di questa storia ci sono uomini e donne che difendono quello che un tempo avremmo definito un dancing.

La musica che accompagna le dure immagini della Depressione americana potrebbe aprire un film di Woody Allen ma il contesto è e resta quello più amato dal regista inglese: la vita di uomini e donne che cercano nella condivisione di idee e di spazi quel senso della socialità che altri vorrebbero irregimentare per poterlo controllare il più possibile.

Quello che Jimmy Granton (attivista socialista realmente esistito) edifica per due volte è di fatto un centro sociale ante litteram in cui si possono condividere saperi ma anche la gioia dello stare insieme. Definire ‘peccaminose’ le danze che vi si praticano è, per la chiesa locale e per gli esponenti della destra, solo un pretesto per impedire la circolazione di idee ritenute pericolose.

Chi frequenta la Pearse-Connolly Hall è spesso anche un buon cristiano che partecipa alla messa domenicale. È proprio questo che va colpito e debellato da quel potere ecclesiastico che però, a differenza dei reazionari più retrivi, è ancora capace di comprendere l’onestà degli intenti dell’avversario.

Il film esce in un tempo in cui a Roma siede un pontefice che ha dichiarato di saper ballare la milonga e di non sostenere ovviamente il comunismo ma anche di aver conosciuto tante brave persone che erano comuniste. Jimmy’s Hall potrebbe piacergli.

- DATA USCITA:

- GENERE: Drammatico

- ANNO: 2014

- REGIA: Ken Loach

- SCENEGGIATURA: Paul Laverty

- ATTORI: Barry Ward, Andrew Scott, Simone Kirby, Jim Norton, Brian F. O’Byrne, Aisling Franciosi

- FOTOGRAFIA: Robbie Ryan

- MONTAGGIO: Jonathan Morris

- MUSICHE: George Fenton

- PRODUZIONE: Sixteen Films, Element Pictures, Why Not Productions

- DISTRIBUZIONE: BIM

- PAESE: Francia, Gran Bretagna, Irlanda

- DURATA: 106 Min

’71

A differenza di altre pellicole che hanno affrontato la delicata questione irlandese, ’71 non ha paura di mostrare i torti di entrambe le fazioni, sia dell’IRA che dei Lealisti protestanti.

Una sporca guerra

Che nei conflitti – di qualsiasi tipo – non sia mai tutto bianco o nero non è una novità. Che la questione irlandese sia uno dei momenti più drammatici della storia europea neppure. Ma ad aprirci gli occhi sulla complessità della guerra tra cattolici e protestanti combattuta nell’Irlanda del Nord arriva oggi una nuova pellicola intitolata ’71. Un’opera prima dirompente, presentata in concorso al Festival di Berlino che subito mette una seria ipoteca sul palmares. A colpire è la scoperta che l’autore di questo lavoro, con i _troubles, non ha niente a che fare. Yann Demange è un regista parigino cresciuto a Londra che si è fatto notare con la serie tv britannica Top Boy. Alle spalle, per il suo film d’esordio, ha la solida sceneggiatura firmata dal drammaturgo scozzese Gregory Burke, tradotta sullo schermo in immagini concitate, aggiaccianti e realistiche. Gli eventi chiave di ’71 si consumano in una manciata di ore. Demange e Burke scelgono di affrontare la questione irlandese adottando il punto di vista di un osservatore esterno catapultato nel conflitto suo malgrado. Gary, un giovane soldato inglese, viene inviato in missione nelle strade di Belfast per scortare la polizia dell’Ulster, intenta a fare irruzione nelle case del quartiere cattolico in cerca di armi dell’IRA. All’improvviso la piazza si infiamma, i vicoli si riempiono di cattolici che aggrediscono i soldati, a cui è stato dato l’ordine di non sparare sulla folla, e questi ultimi fuggono lasciando indietro Gary. Per il giovane inizia un lungo calvario che, in un’estenuante fuga notturna, lo porterà a contatto con le varie fazioni, con l’IRA che lo cerca per ucciderlo, con i Lealisti Protestanti e con un medico irlandese che, insieme alla figlia, lo soccorre e lo accoglie nella propria casa.

Sangue per le strade di Belfast

Per raccontare la Belfast del ’71, Yann Demange adotta un approccio realistico e uno stile concitato. La macchina a mano si getta nel bel mezzo degli scontri filmando i dettagli dei corpi, dei volti, le urla rabbiose della folla, gli spari, gli schizzi di sangue. L’estetica documentaristica, supportata dalla splendida fotografia sgranata e virata in seppia, conferisce potenza acuendo l’impatto devastante della visione. Demange non ha paura di sporcarsi le mani. Il suo film profuma di pietra, terra, sangue e ricrea con accuratezza l’atmosfera di tensione che si respirava all’epoca dei troubles. Se si esclude la presenza costante di Gary (interpretato da un convincente Jack O’Connell), ’71 è attraversato da una galleria di personaggi, tutti fortemente caratterizzati, che appaiono e scompaiono con rapidità. Dallo spavaldo bambino lealista che accompagna Gary al pub al ragazzino taciturno che collabora con l’IRA fino alla bella figlia del medico appassionata di musica inglese, ogni figura rimane impressa nella mente dello spettatore proprio in virtù della sua autenticità. Tutte le interpretazioni sono notevoli, in particolare quella di Jack O’Connell, giovane promessa del cinema britannico scelta da Angelina Jolie per interpretare il suo secondo lavoro da regista, il biopic Unbroken. Nel suo viaggio disperato attraverso laBelfast notturna, Jack esplora la gamma delle emozioni che il suo soldato sperimenta riuscendo a non far mai venire meno la propria umanità e vulnerabilità anche se la posta in gioco è la sua sopravvivenza. Una prova di grande maturità per un attore appena ventitreenne.

Nè santi né eroi

A differenza di altre pellicole che hanno affrontato la delicata questione irlandese, ’71 non ha paura di mostrare i torti di entrambe le fazioni. Sia l’IRA che i Lealisti sono tormentati da conflitti interni con i rispettivi gruppi paramilitari che portano a scissioni, cambi di fronte e tradimenti. Questa intricata rete di rapporti e conflitti rappresenta il background in cui si inserisce la disavventura del soldato Gary, rendendo talvolta difficile la comprensione degli eventi allo spettatore che non conosce a fondo la storia dei troubles. Un prezzo da pagare perché il film risulti così autentico. A magnificare gli eroi del conflitto ci hanno pensato altri. Da estraneo ai fatti narrati, Yann Demange sceglie di descrivere nel modo più realistico possibile la complessità dell’epoca rinunciando a scorciatoie o semplificazioni. A muovere i soggetti coinvolti nella lotta non sempre sono l’amore per la propria gente o gli ideali indipendentisti, ma gli interessi economici, la brutalità, talvolta la stupidità. Col suo stile diretto, ’71 gratta via la patina epica che ammanta gli eventi storici per far affiorare la sporcizia. Un film tanto duro quanto necessario.

Con Jack O’Connell, Paul Anderson, Richard Dormer, Sean Harris, Martin McCann. Charlie Murphy, Sam Reid, David Wilmot

durata 100 min.

Gran Bretagna

2014.

Troubles in Irlanda del Nord

I Troubles in Irlanda del Nord, un periodo buio della storia del Nord Irlanda. È nell’agosto del 1969 che iniziò quella definita come la fase più recente dei troubles in Irlanda del Nord.

I lealisti residenti lungoNewtownards Road, ad EastBelfast, attaccarono la chiesa di Saint Matthews e le abitazioni cattoliche dell’adiacente ghetto di Short Strand, vero e proprio isolotto nazionalista in mezzo ad un mare “arancione”. Poi nel pomeriggio dello stesso giorno gli scontri proseguirono nella periferia nord della città, nel quartiere di Ardoyne, proprio a ridosso di Crumlin Road, per poi propagarsi nei giorni successivi con feroce violenza a tutta l’Irlanda del Nord.

Troubles in Irlanda del Nord

Tali offensive protestanti ebbero il logico effetto di portare i cattolici, i più giovani e combattivi, a riunirsi in comitati locali di difesa e ad organizzare una sorta di resistenza, quartiere per quartiere, casa per casa, mediante la costruzione di rozze e primitive barricate per meglio fronteggiare le incursioni degli unionisti.

Sebbene erette soprattutto a scopo difensivo, le barricate rappresentavano un’imbarazzante presenza per il governo ed ancora di più furono considerate come un’implicita sfida da parte della comunità cattolica nei confronti dello stesso Stormont regime e della Royal Ulster Constabulary (RUC), entrambe accusate di non difendere i diritti dei cittadini di credo cattolico.

Quando il 9 settembre dello stesso anno il Primo Ministro, l’unionista Chichester-Clarke, diede l’ordine di smantellare le barricate, la tensione nei quartieri nazionalisti crebbe: prevedibilmente i cattolici si rifiutarono di obbedire ed i protestanti, dal canto loro, iniziarono ad ammassare vecchi mobili, rottami, carcasse di auto e quant’altro lungo le vie di accesso alle loro zone.

Belfast ormai sembrava una città del Lombardo-Veneto durante le guerre di indipendenza contro i soldati del Generale Radetzky.

Nel giro di pochi giorni solamente lungo le aree delLower Fallse diShankill, di tali barricate se ne contavano circa duecento, dislocate in ogni strada o vicolo con un qualche accesso esterno. Il governo di Stormont cominciò a mettere pressione sull’esercito di Sua Maestà affinché questo cominciasse a riprendere il controllo delle strade. Così i soldati eressero vere e proprie barriere di filo spinato e sacchi di sabbia, dove posero le loro postazioni per controllare le rozze barricate ed i quartieri in fermento.

Sir Ian Freeland, all’epoca General Officer Commanding del British Army, affermò: “Non avremo mai un muro di Berlino o roba simile in questa città”.

E comunque durante i Troubles in Irlanda del Nord, nessuno credeva che tali barricate dell’esercito sarebbero rimaste in piedi così tanto a lungo. In realtà tali barriere si rivelarono tutt’altro che temporanee, le peacelines, così chiamate, si sono rivelate alquanto longeve nel tempo e, dalle prime erette lungo Cupar Street e nel Lower Falls, si sparsero anche in altre zone calde come Springmartin, New Barnsley, Lenadoon e Lady Brook a West Belfast, come New Lodge, Tiger Bay, Ardoyne ed Old Park a North Belfast ed infine, ad est, a Short Strand.

Inoltre, come è avvenuto per la zona intorno a Manor Street nel 1986, anche l’urbanistica della città ed il relativo sviluppo hanno dovuto tener conto di tutto ciò in varie occasioni alcune strade sono state letteralmente demolite e ricostruite con degli enormi muri in mezzo, come ad esempio Bryson Street.

Durante i Troubles in Irlanda del Nord, Le “linee della pace” da temporanee, fatte di sabbia e filo spinato, adesso sono vere e proprie strutture permanenti, in cemento, con l’aggiunta di barre d’acciaio e reticolati di ferro. Belfast è stata sempre caratterizzata dall’essere una città ad alto grado di segregazione, data la netta divisione e conflittualità fra le due comunità. Già a partire del tardo diciannovesimo secolo, in un periodo di forte sviluppo e crescita industriale, gli emigranti che si trasferirono in città dalle campagne in cerca di lavoro hanno sempre teso a stanziarsi nelle medesime aree dei loro correligiosi per di più gli sporadici tentativi dei sindacati, delle trade unions e delle forze progressiste del paese di riunire la classe operaia al di là delle differenze religiose hanno costantemente fallito.

Successivamente, i periodi di crisi politica ed economica, le rivolte del 1886 e degli anni seguenti, la Partition del 1921-22, che di fatto divise le sei contee del Nord dal resto dell’isola, ed i continui movimenti anti-cattolici degli anni ’20 e ’30 sono stati tutti fattori che hanno contribuito ad una ancora più profonda divisione della popolazione lungo due linee “settarie”.

Tutto ciò si manifestò in seguito, con conseguenze devastanti, dopo la creazione dellaNorthern Ireland Civil Rights Association (NICRA), nel febbraio del 1967, le cui richieste erano alquanto moderate:

– la riforma del governo locale (fino ad allora Stormont era stato decisamente un governo protestante di uno stato protestante per gente protestante)

– la cessazione di ogni forma di discriminazione dei cittadini di religione cattolica nella distribuzione delle case, del lavoro e di fronte alla giustizia.

Chiaramente i protestanti liberali erano in grado di accettare tali richieste, ma solo alcuni, molto pochi, lo fecero; tutti gli altri no, scegliendo di cavalcare, a causa del timore di perdere il proprio status e tutti quei privilegi che ne derivano, le considerazioni e le tesi di quei leaders politici unionisti che etichettavano gli attivisti della NICRA, ed in generale tutto il movimento per i diritti civili, come sovversivi sostenitori dell’IRA.

A seguito di ciò, gli attivisti per i diritti civili sono stati arrestati, attaccati, percossi, internati e minacciati: le foto dei poliziotti intenti a pestare e manganellare i dimostranti durante la marcia del 5 ottobre del 1968 fecero il giro del mondo.

Chissà cosa ne sarebbe stato della moderna storia dell’Irlanda del Nord se le richieste dellaNICRA fossero state accolte, lasciando alle spalle i giorni oscuri del regime di Stormont ma soprattutto chissà quante vite sarebbero state risparmiate.

La cosa, a mio avviso, più sconcertante di quegli anni fu il fallimento della classe operaia protestante, nel non fare fronte comune con l’equivalente cattolica, e nel farsi manipolare dalla propria classe dirigente, dall’Orange Order e dai politici unionisti per poi avere, in cambio dei voti e del sostegno dati loro, case scadenti, quartieri dormitorio e salari da fame.

Gli scontri dell’agosto e settembre del 1969 sono stati fra i peggiori di tutto il conflitto nordirlandese e della storia dei Troubles in Irlanda del Nord: 8 morti, circa 1500 famiglie cattoliche e 300 protestanti cacciate dalle loro case. Nel febbraio 1973, fu calcolato che circa 60.000 persone, circa il 10% dell’intera popolazione di Belfast, furono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, segnando al tempo il più grande spostamento della popolazione avvenuto in Europa dalla II Guerra Mondiale.

Da allora morte e distruzione sono state di casa nelle sei contee e la situazione nel corso degli anni passati andò addirittura peggiorando: degli oltre tremila morti, di cui la metà aBelfast, circa 750 sono stati ufficialmente considerati omicidi settari, la maggior parte dei quali commessi dagli squadroni della morte dei gruppi paramilitari lealisti (UVF, UDA/UFF, LVF e RHD) ai danni della comunità cattolica/nazionalista. Circa 130 i protestanti uccisi e più o meno 200 le vittime dell’Esercito Inglese e della RUC (oggi Police Service Northern Ireland).

La gente diBelfast durante i Troubles in Irlanda del Nord, ha costantemente vissuto in uno stato di ansia e tensione ed anche oggi, che la situazione è relativamente tranquilla, i problemi settari non sono andati via, soprattutto in determinate zone.

Le peacelines durante gli anni dei Troubles in Irlanda del Nord, hanno purtroppo dato espressione fisica e materiale ai pregiudizi già esistenti, alle divisioni ed a quelle incomprensioni che la costante presenza della guerra nella vita di tutti i giorni ha reso sempre più spiazzanti per le generazioni cresciute nelle estates.

Solo desolazione urbana e rabbia, è questo quello che tali barriere simboleggiano e generano in coloro le “vivono”: le peacelines in realtà sono state “battle-lines”, ossia linee di battaglia, simbolo di odio e vecchi rancori, usate come reti da tennis dalle opposte fazioni, con pietre, cocktails molotov e pipe bombs che volano al di là ed al di qua del muro, sempre e comunque, ancora oggi (anche se ormai non ricevono neanche più copertura mediatica).

Onestamente bisogna ammettere che la Belfast del XXI° secolo è effettivamente un ‘altra città rispetto agli anni precedenti e che alcuni passi avanti in termini di peace-process, anche se poco concreti, sono stati fatti: Anglo-Irish Treaty, Good Friday Agreement, Leeds Castle, e via dicendo.

Però anche se vi sono stati accordi su accordi, strette di mano e trattative infinite, lungo i muri di Belfast la segregazione continua.

Troubles in Irlanda del Nord, la colpa?

Ronan Bennet, noto scrittore e sceneggiatore nativo di Belfast ed anch’egli internato negli anni ’70 nel carcere di Long Kesh, ha affermato che le peacelines sono sotto tutti gli aspetti una creazione dello Stato Britannico, e che la loro presenza o eventuale demolizione è inestricabilmente legata alla presenza di quest’ultimo.

Qualcuno può dargli torto?

Film da vedere

2012 – Doppio gioco

2009 – L’ombra della vendetta

2008 – Fifty Dead Men Walking

2008 – Hunger

2006 – Johnny Was

2006 – Il vento che accarezza l’erba

2005 – Breakfast on Pluto

2005 – Il silenzio dell’allodola

2002 – Bloody Sunday

1997 – The Boxer

1997 – L’ombra del diavolo

1996 – Michael Collins

1994 – Blown Away – follia esplosiva

1993 – Nel nome del padre

1992 – La moglie del soldato

1992 – Giochi di potere

1987 – Una preghiera prima di morire

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.